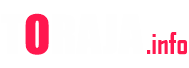

Suku Toraja adalah sebuah suku bangsa yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan, Indonesia. Populasinya diperkirakan sekitar 1 juta jiwa, dengan sekitar 500.000 di antaranya masih tinggal di Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa (di Mamasa disebut juga sebagai suku Mamasa). Mayoritas suku Toraja memeluk Kekristenan, sebagian masih menganut agama asli Aluk To Dolo, dan sebagian lagi menganut Islam. Pemerintah Indonesia telah mengakui Aluk To Dolo atau Hindu Alukta sebagai bagian dari Hindu di Indonesia.

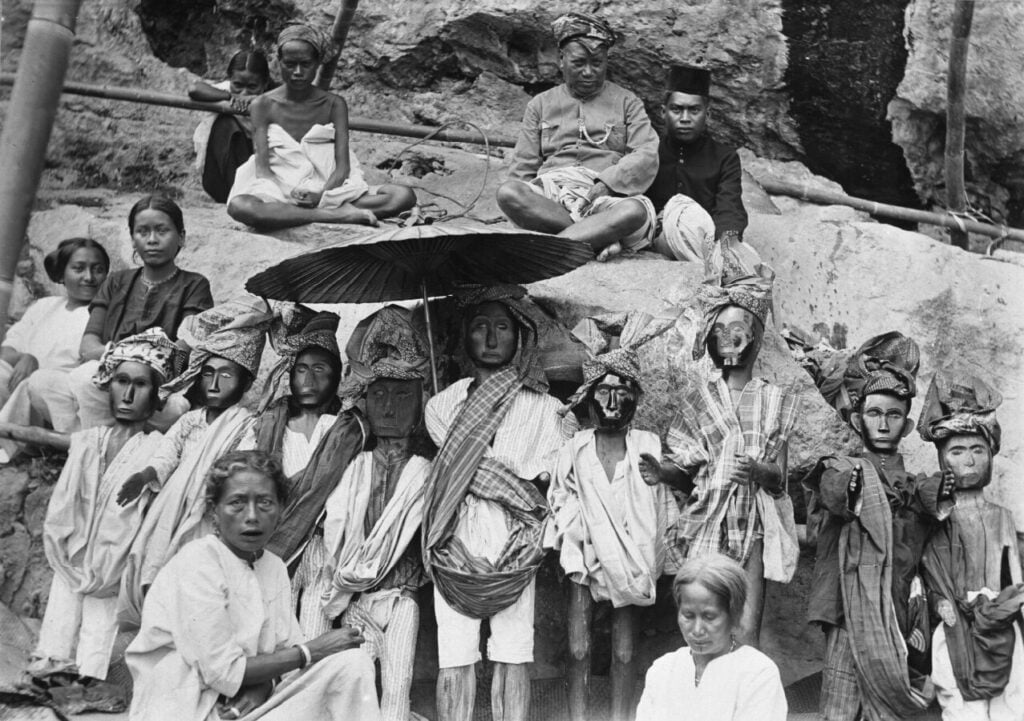

Kata Toraja berasal dari bahasa Bugis, To Riaja, yang berarti “orang yang berdiam di negeri atas”. Pemerintah kolonial Belanda menamai suku ini Toraja pada tahun 1909. Suku Toraja terkenal akan ritual pemakaman, rumah adat tongkonan dan ukiran kayunya. Ritual pemakaman Suku Toraja merupakan peristiwa sosial yang penting, biasanya dihadiri oleh ratusan orang dan berlangsung selama beberapa hari.

Sebelum abad ke-20, suku Toraja tinggal di desa-desa otonom. Mereka masih menganut animisme dan belum tersentuh oleh dunia luar. Pada awal tahun 1900-an, misionaris Belanda datang dan menyebarkan agama Kristen. Setelah semakin terbuka kepada dunia luar pada tahun 1970-an, kabupaten Tana Toraja menjadi lambang pariwisata Indonesia. Tana Toraja dimanfaatkan oleh pengembang pariwisata dan dipelajari oleh antropolog. Masyarakat Toraja sejak tahun 1990-an mengalami transformasi budaya, dari masyarakat berkepercayaan tradisional dan agraris, menjadi masyarakat yang mayoritas beragama Kristen dan mengandalkan sektor pariwisata yang terus meningkat.

Identitas etnis

Suku Toraja memiliki sedikit gagasan secara jelas mengenai diri mereka sebagai sebuah kelompok etnis sebelum abad ke-20. Sebelum penjajahan Belanda dan masa pengkristenan, suku Toraja, yang tinggal di daerah dataran tinggi, dikenali berdasarkan desa mereka, dan tidak beranggapan sebagai kelompok yang sama. Meskipun ritual-ritual menciptakan hubungan di antara desa-desa, ada banyak keragaman dalam dialek, hierarki sosial, dan berbagai praktik ritual di kawasan dataran tinggi Sulawesi.

“Toraja” (dari bahasa pesisir to, yang berarti orang, dan Riaja, dataran tinggi) pertama kali digunakan sebagai sebutan penduduk dataran rendah untuk penduduk dataran tinggi. Akibatnya, pada awalnya “Toraja” lebih banyak memiliki hubungan perdagangan dengan orang luar—seperti suku Bugis, suku Makassar, dan suku Mandar yang menghuni sebagian besar dataran rendah di Sulawesi—daripada dengan sesama suku di dataran tinggi. Kehadiran misionaris Belanda di dataran tinggi Toraja memunculkan kesadaran etnis Toraja di wilayah Sa’dan Toraja, dan identitas bersama ini tumbuh dengan bangkitnya pariwisata di Tana Toraja. Sejak itu, Sulawesi Selatan memiliki empat kelompok etnis utama—suku Bugis (meliputi pembuat kapal dan pelaut), suku Makassar (pedagang dan pelaut), suku Mandar (pedagang, pembuat kapal dan pelaut), dan suku Toraja (petani di dataran tinggi).

Sejarah

Wilayah sekitaran Teluk Tonkin, yang terletak antara Vietnam utara dan Cina selatan, adalah tempat asal suku Toraja. Awalnya, imigran tersebut tinggal di wilayah pantai Sulawesi, namun akhirnya pindah ke dataran tinggi.

Sejak abad ke-17, Belanda mulai menancapkan kekuasaan perdagangan dan politik di Sulawesi melalui Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Selama dua abad, mereka mengacuhkan wilayah dataran tinggi Sulawesi tengah (tempat suku Toraja tinggal) karena sulit dicapai dan hanya memiliki sedikit lahan yang produktif. Pada akhir abad ke-19, Belanda mulai khawatir terhadap pesatnya penyebaran Islam di Sulawesi selatan, terutama di antara suku Makassar dan Bugis. Belanda melihat suku Toraja yang menganut animisme sebagai target yang potensial untuk dikristenkan. Pada tahun 1920-an, misi penyebaran agama Kristen mulai dijalankan dengan bantuan pemerintah kolonial Belanda. Selain menyebarkan agama, Belanda juga menghapuskan perbudakan dan menerapkan pajak daerah. Sebuah garis digambarkan di sekitar wilayah Sa’dan dan disebut Tana Toraja. Tana Toraja awalnya merupakan subdivisi dari kerajaan Luwu yang mengklaim wilayah tersebut. Pada tahun 1946, Belanda memberikan Tana Toraja status regentschap, dan Indonesia mengakuinya sebagai suatu kabupaten pada tahun 1957.

Misionaris Belanda yang baru datang mendapat perlawanan kuat dari suku Toraja karena penghapusan jalur perdagangan budak yang menguntungkan Toraja. Beberapa orang Toraja telah dipindahkan ke dataran rendah secara paksa oleh Belanda agar lebih mudah diatur. Pajak ditetapkan pada tingkat yang tinggi, dengan tujuan untuk menggerogoti kekayaan para elit masyarakat. Meskipun demikian, usaha-usaha Belanda tersebut tidak merusak budaya Toraja, dan hanya sedikit orang Toraja yang saat itu menjadi Kristen.[11] Pada tahun 1950, hanya 10% orang Toraja yang berubah agama menjadi Kristen.

Penduduk Muslim di dataran rendah menyerang Toraja pada tahun 1930-an. Akibatnya, banyak orang Toraja yang ingin beraliansi dengan Belanda berpindah ke agama Kristen untuk mendapatkan perlindungan politik, dan agar dapat membentuk gerakan perlawanan terhadap orang-orang Bugis dan Makassar yang beragama Islam. Antara tahun 1951 dan 1965 setelah kemerdekaan Indonesia, Sulawesi Selatan mengalami kekacauan akibat pemberontakan yang dilancarkan Darul Islam, yang bertujuan untuk mendirikan sebuah negara Islam di Sulawesi. Perang gerilya yang berlangsung selama 15 tahun tersebut turut menyebabkan semakin banyak orang Toraja berpindah ke agama Kristen.

Pada tahun 1965, sebuah dekret presiden mengharuskan seluruh penduduk Indonesia untuk menganut salah satu dari lima agama yang diakui: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Buddha. Kepercayaan asli Toraja (aluk) tidak diakui secara hukum, dan suku Toraja berupaya menentang dekret tersebut. Untuk membuat aluk sesuai dengan hukum, ia harus diterima sebagai bagian dari salah satu agama resmi. Pada tahun 1969, Aluk To Dolo dilegalkan sebagai bagian dari Agama Hindu Dharma.

Bahasa

Bahasa Toraja adalah bahasa yang dominan di Tana Toraja, dengan Sa’dan Toraja sebagai dialek bahasa yang utama. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah bahasa resmi dan digunakan oleh masyarakat,[1] akan tetapi bahasa Toraja pun diajarkan di semua sekolah dasar di Tana Toraja.

Ragam bahasa di Toraja antara lain Kalumpang, Mamasa, Tae’ , Talondo’ , Toala’ , dan Toraja-Sa’dan, dan termasuk dalam rumpun bahasa Melayu-Polinesia dari bahasa Austronesia. Pada mulanya, sifat geografis Tana Toraja yang terisolasi membentuk banyak dialek dalam bahasa Toraja itu sendiri. Setelah adanya pemerintahan resmi di Tana Toraja, beberapa dialek Toraja menjadi terpengaruh oleh bahasa lain melalui proses transmigrasi, yang diperkenalkan sejak masa penjajahan. Hal itu adalah penyebab utama dari keragaman dalam bahasa Toraja.

Keragaman dalam bahasa Toraja

| Denominasi | Populasi (pada tahun) | Dialek | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Kalumpang | 12,000 (1991) | Karataun, Mablei, Mangki (E’da), Bone Hau (Ta’da). | |||

| Mamasa | 100,000 (1991) | Northern Mamasa, Central Mamasa, Pattae’ (Southern Mamasa, Patta’ Binuang, Binuang, Tae’, Binuang-Paki-Batetanga-Anteapi) | |||

| Ta’e | 250,000 (1992) | Rongkong, Northeast Luwu, South Luwu, Bua. | |||

| Talondo’ | 500 (1986) | ||||

| Toala’ | 30,000 (1983) | Toala’, Palili’. | |||

| Torajan-Sa’dan | 500,000 (1990) | Makale (Tallulembangna), Rantepao (Kesu’), Toraja Barat (West Toraja, Mappa-Pana). | |||

| Sumber: Gordon (2005). | |||||

Ciri yang menonjol dalam bahasa Toraja adalah gagasan tentang dukacita kematian. Pentingnya upacara kematian di Toraja telah membuat bahasa mereka dapat mengekspresikan perasaan dukacita dan proses berkabung dalam beberapa tingkatan yang rumit. Bahasa Toraja mempunyai banyak istilah untuk menunjukkan kesedihan, kerinduan, depresi, dan tekanan mental. Merupakan suatu katarsis bagi orang Toraja apabila dapat secara jelas menunjukkan pengaruh dari peristiwa kehilangan seseorang; hal tersebut kadang-kadang juga ditujukan untuk mengurangi penderitaan karena dukacita itu sendiri.

Perkawinan

Suku Toraja menerapkan sistem perkawinan endogami. Perkawinan dilakukan antara anggota yang satu lelaki dengan perempuan dari anggota yang lain yang masih dalam lingkungan rumpun yang sama. Perkawinan tidak diperbolehkan dilakukan di luar rumpun. Model perkawinan ini sangat dianjurkan dalam suku Toraja karena adanya kepentingan persatuan dalam hubungan antar keluarga. Perkawinan endogami juga dimanfaatkan sebagai alat untuk mempertahankan kepemilikan tanah sebagai milik lingkungan keluarga sendiri atau milik rumpun sendiri. Suku Toraja memiliki sistem endogami yang bertentangan sekali dengan sifat hubungan kekerabatan yang ada di wilayahnya.

Pewarisan

Suku Toraja melakukan pembagian warisan berdasarkan hukum adat. Pewarisan harta dilakukan dalam bentuk pembagian harta waris dari pewaris. Pewarisan juga digunakan untuk menentukan proses pelaksanaan upacara adat kematian pewaris. Anak-anak dari pewaris memiliki hak untuk memperoleh harta warisan dengan berdasarkan pada banyaknya jumlah penyembelihan kerbau. Jumlah warisan yang diperoleh disesuaikan dengan banyaknya kerbau yang disembelih oleh anak-anak yang menjadi ahli waris. Dalam hukum adat Toraja, pembagian warisan dibagi menjadi dua jenis warisan yang disebut “Ba’gi” dan “Pa’tallang”. ”Ba’gi” adalah warisan yang diberikan semasa orang tua masih hidup, sedangkan “Pa’tallang”adalah pembagian pewaris sesudah orang tua meninggal. “Ba’gi” merupakan sebahagian harta orang tua yang dibagi secara merata, sedangkan harta yang belum dibagi akan diperoleh anak-anaknya melalui ”Pa’tallang.” Istilah “pa’tallang” berarti pengorbanan kepada orang tua pada saat telah meninggal dunia